低频噪声污染治理是一项系统工程,需要从技术革新、法规完善、城市规划等多维度协同推进。以下是对当前治理现状与解决路径的深度分析及建议:

物理特性:低频声波(20-200Hz)具有穿透性强、衰减慢的特点,可穿透混凝土结构,常规隔音材料对其效果有限

监测盲区:现有国家《声环境质量标准》未纳入低频限值标准,监测设备仅覆盖中高频段(A计权网络),导致实测分贝值低于标准却实际扰民

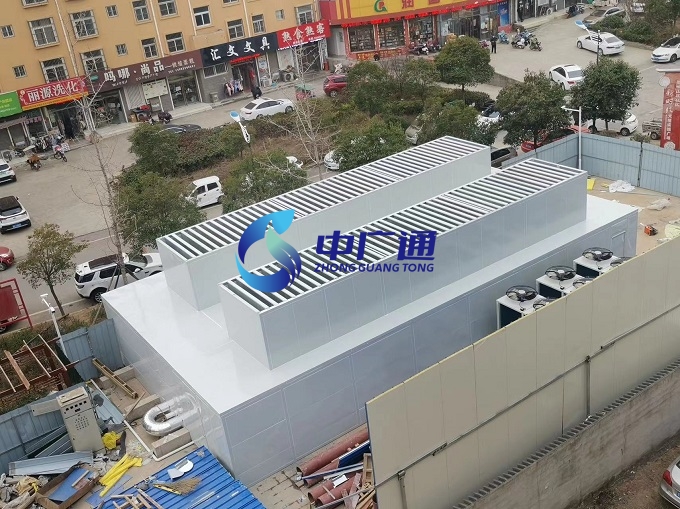

源头复杂性:电梯(31.5-63Hz)、变压器(100-200Hz)、中央空调(50-100Hz)等民生设备与娱乐场所低音炮(20-100Hz)形成复合污染源

源头控制技术

电梯采用永磁同步无齿轮曳引机(噪声≤45dB)

变压器加装弹性减振基座+双层隔声罩(降噪15-20dB)

低音炮设备强制安装频率限制器(截止频率≥80Hz)

传播路径阻断

隔声毡(面密度≥5kg/m²,125Hz隔声量25dB)配合阻尼涂料使用

房中房结构(浮筑楼板+弹性吊顶,低频降噪量达30dB)

微穿孔板共振吸声结构(板厚0.8mm+孔径0.3mm+2%穿孔率)

智能监测系统

部署分布式低频传感器网络(20-200Hz线性响应)

开发专用评价指标(C计权声级+低频频谱分析)

建立噪声地图大数据平台(1m×1m网格化监测)

标准体系重构

制定《低频噪声限值及测量方法》(建议值:夜间室内≤30dB(C))

修订GB22337-2008增加1/3倍频程频谱评价

建立低频噪声污染源目录管理制度

管理机制优化

实施娱乐场所低频排放许可证制度

将低频噪声纳入建筑物竣工验收必测项目

建立多部门联合执法机制(环保+住建+文化市场监管)

市场化推动

设立低频污染治理专项基金(财政拨款+排污费)

推广合同噪声管理模式(治理公司收益与降噪效果挂钩)

建立低频声环境产品认证体系

上海市静安区某商业综合体通过"阻尼隔声吊顶+浮筑地板+管道消声器"综合治理,使KTV包间下方居民卧室噪声从38dB(C)降至28dB(C),治理效果获CMA认证。该项目采用BOT模式,运营方通过节省排污费10年内收回投资。

新材料研发:石墨烯基复合隔声材料(125Hz隔声量提升40%)

智能控制:有源噪声控制系统(ANC)在低频段的应用突破

标准国际化:对接ISO/TC43/SC1噪声标准体系,制定IEC 61260-1级滤波器

当前治理已从单纯工程措施转向"技术-制度-社会"协同治理阶段。建议受影响居民可通过12369环保热线进行低频噪声专项投诉,要求采用C计权测量。随着《社会生活噪声控制标准及测量方法》的出台,预计2025年前将形成完整的低频噪声监管体系。